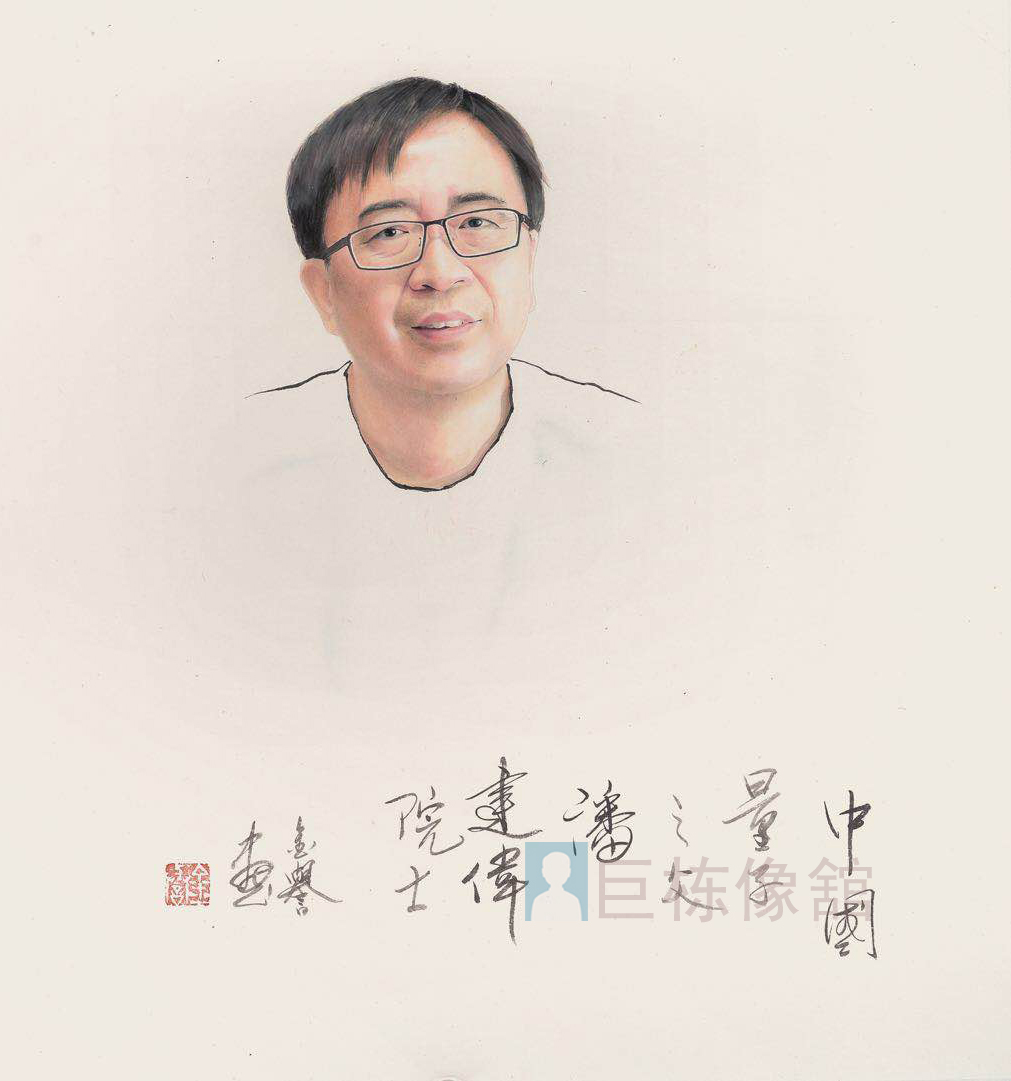

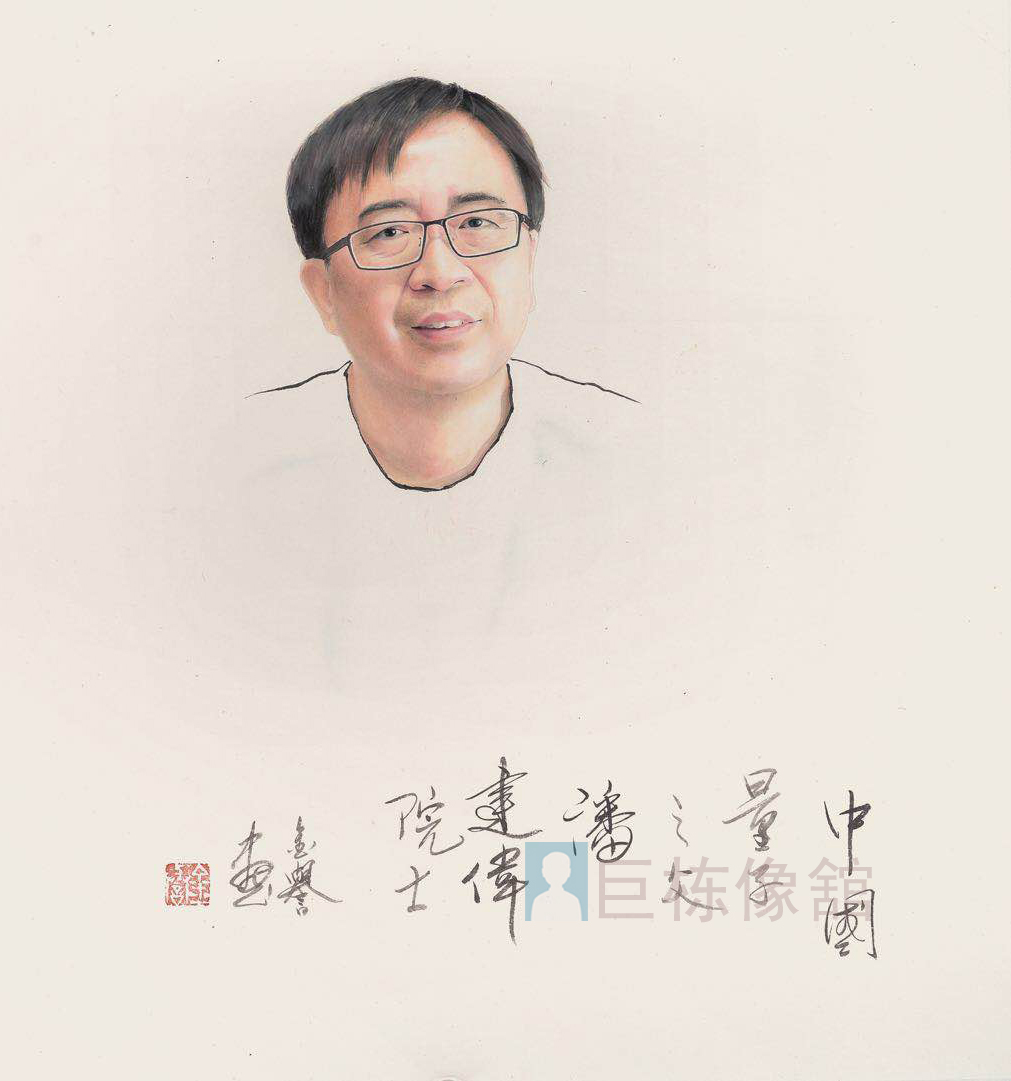

量子之父--潘建伟

潘建伟,男,汉族,浙江省东阳市人,物理学家,教授,博士生导师,2005年8月加入九三学社。现任第十三届中央委员会常委、教科卫体委员会委员 ,中国科学技术大学常务副校长,中国科学院量子信息与量子科技创新研究院院长,中国科学院院士,发展中国家科学院院士,奥地利科学院外籍院士,九三学社第十四届中央委员会副主席,安徽省第十一届委员会主委。西湖大学创校校董会成员。

2018年12月18日,党中央、国务院授予潘建伟同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评量子信息研究的创新者。2018年12月,入选“中国改革开放海归40年40人”榜单。 2019年1月31日,美国科学促进会宣布,中国科学技术大学潘建伟教授领衔的“墨子号”量子科学实验卫星科研团队被授予2018年度克利夫兰奖。 潘建伟 1970年3月11日出生于浙江省东阳市马宅镇雅坑村,他的父亲当过兵,还参加过抗美援朝,母亲在当地当过小学、初中和高中的数学老师。对孩子的教育和发展,一直比较开明。

潘建伟从小就是个“捣蛋鬼”,男孩爱干的事儿一件不落。上小学的时候,有一次班主任告诉他妈妈上课不专心,太吵了。回家被教训时潘建伟却说,“老师说的我都懂。”

潘建伟从小就酷爱数理化,他记性很好,《封神榜》看一遍就全记住了。父母重视对他兴趣的培养,从不限制他做什么,他可以自己做自己感兴趣的事。后来他家搬到了县城,到了初中,他才发现,自己在农村小学的语文基础很差,英语根本就没有学过。“初中后才第一次写作文,结果班主任老师只给了40分,当时我是班长,觉得很羞愧。但我有一种不怕输的精神,为了把英语学好,把同学约到家里来学,向老师请教,进步非常快。凭着不放弃、不服输的意志,潘建伟一路迎头追赶,顺利考上了坐落在合肥的中国科技大学,在大学里,他仍然不太起眼,因为一个班里有七个高考状元。

潘建伟是爱因斯坦的崇拜者,在大学最喜欢阅读《爱因斯坦文集》,迷恋于爱因斯坦的专研精神。当时,他就对量子叠加态问题,产生了浓厚的兴趣,潘建伟当时怎么也想不明白,为什么会有量子叠加态呢?于是期中考试的时候,他差点没考及格,因为他一直在想量子叠加态的问题,他就没办法好好听别的课了就是从那时候开始,为了搞明白量子叠加态的问题,潘建伟开始学习量子力学,这一学,就是20多年。他曾经对中科大的老校长朱清时说:“只要是什么时候能把为什么会有量子纠缠搞明白的话,我马上就可以死,没有问题的。但是现在可能还搞不清楚,所以我就想活得长一点,我想把它搞明白。”于是,在获得中国科技大学,理论物理学士和硕士学位后,1996年,潘建伟来到奥地利维也纳大学攻读博士学位。1996年,他在奥地利第一次见到导师塞林格教授时,这位导师像很多其他导师一样问道“你的梦想是什么?”潘建伟脱口而出:“我要在中国建一个世界一流的量子物理实验室。”他此后的人生,就是一步步向这个目标前进的过程。

1997年,他在塞林格的领导下,作为第二作者在《自然》杂志上发表论文,宣布在实验中实现了量子态隐形传输,这被公认为量子信息实验领域的开山之作科学》杂志将其列为年度全球十大科技进展。这一年,他年仅27岁。

1999年,潘建伟博士毕业准备回国工作。他却发现,那时量子信息研究在国内还是一片空白,不仅不被承认,甚至还被认为是伪科学。这使得他根本无法申请到科研经费,潘建伟无奈之下,申请了几个国外大学的教职。就在这时,他那篇“量子态隐形传输”论文被《自然》杂志选为“百年物理学21篇经典论文”。一同入选的,还有“爱因斯坦建立相对论”等重大成果。消息传到国内,引起了轰动,潘建伟提交的科研项目申请终于获得批准。潘建伟回到了合肥,回到了中科大2001年,潘建伟在中科大负责组建量子物理和量子信息实验室。他看到来之不易的实验室,心想:“过去,我们在科研领域常常扮演追随者和模仿者的角色,研究方向的选定、科研项目的设立都先要看看国际上有没有人做过。量子信息是一个全新的学科,我们必须学会和习惯做领跑者和引领者。”如今,潘建伟的团队,也被人叫作“梦之队”团队成员都是中国最顶尖的物理学家潘建伟和陈宇翱,在2005年和2013年先后荣获欧洲物理学会“菲涅尔奖”。

2015年底,欧洲物理学会公布了2015年度国际物理学领域的10项重大突破,潘建伟、陆朝阳等完成的“多自由度量子隐形传态”名列榜首。

潘建伟自己的留学经历使他收获良多,所以他也总是想方设法,让成员们到世界上最好的实验室去深造。而不太一样的是,弟子们学成之后,都会立即回到潘建伟身边,没有一个人留在国外这些年轻量子物理学家们知道,潘建伟团队就是他们成长和工作最好的地方就这样,潘建伟小组曾经成功创造了6个“世界首次”在国外媒体眼里这个中国学者,简直创造了奇迹。英国《自然》杂志于伦敦时间12月18日发布了2017年全球十大科学人物榜单,其中就有一位中国人。《自然》杂志是全球科学界公认的权威刊物。每年的榜单也算是全球科学界盛事。杂志为每一位入选者刊发一篇新闻特写,其中以《量子之父》为题报道了潘建伟。文章开头这样写道:“在中国,有人称他为‘量子之父’。对于这一称呼,潘建伟当之无愧。在他的带领下,中国成为远距离量子通信技术的领导者。”事实上,这位中科大在量子最权威的专家,一度承受着国内“骗子”的称号。网络上有很多言论直接称潘建伟的量子卫星、量子通信是巨大的骗局,潘建伟也成了很多人口中的大骗子。在质疑中深陷的人们,把这个定为了“阴谋论”,这是一个欺骗国家、欺骗人民而获取大量资金的骗子。这一舆论压力不仅仅来自于民间,更多的来自很多高级知识分子,在科学界很有名头的学者、科学家。但是让很多人遗憾的是在2016年8月15,经过十三年准备,量子卫星“墨子号”终于成功升空。“墨子号”是世界上首颗量子科学实验卫星。也是对2014--2015年关于量子通讯骗局的一次回应。潘建伟领衔的全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”团队实现了“千公里级”的星地双向量子纠缠分发,成功实现了“千公里级”的星地双向量子通信。至此,潘建伟团队提前完成“墨子号”预先设定的三大科学目标。

目前在量子通信的许多方面取得了突破,并成功开展了水下量子通信,它可以使我国的潜艇深潜数月而无需上浮,并能准确到达攻击位置,率先攻克了核潜艇的水下通讯这一世界难题。因此美国一再要求分享技术, 美国人称:这是一项属于全人类的技术,中国应该有一个大国的责任并分享它,好像我们共享GPS一样。虽然听起来很别扭,但也间接证明了中国的成就。

2015年12月17日,美国《科学美国人》:“全球第一颗量子通信卫星和硬X射线调制望远镜卫星,潘建伟在其中负责量子科学卫星项目,这些科学项目将开启中国空间科学新纪元。”

2007年,英国《新科学家》杂志:“潘和他的同事使得中国科学技术大学———因而也使整个中国———牢牢地在量子计算的世界地图上占据了一席之地。”

中国科学院院长白春礼当时评价说,“墨子号”系列成果赢得了巨大国际声誉,标志着我国量子通信领域的研究在国际上达到“全面领先”的优势地位。

美国马里兰大学量子物理学家克利斯朵夫·门罗的评价:潘建伟的过人之处在于能找到关键问题且敢于冒险,拥有他是中国之幸。

愿祖国多一些潘建伟们!让我们为潘建伟点赞!为潘建伟们点赞!为所有替祖国科学事业做出突出贡献的科学家们点赞!

详细了解请百度搜索